Dès 1950, Hergé expédiait son héros mythique au «pays de l’or noir». Symbole d’une époque, moteur de l’industrialisation, le pétrole a propulsé le monde vers la modernité. Il a alimenté la croissance, façonné les villes et transformé les modes de vie.

Mais au XXIe siècle, la donne change. La crainte d’un «pic pétrolier» s’est estompée, balayée par l’essor du pétrole de schiste américain, l’émergence des énergies renouvelables et une diversification énergétique qui s’accélère.

L’Opep, jadis toute-puissante, ne représente aujourd’hui qu’environ 30% de la production mondiale, contre près de 50% dans les années 1970. Les Etats-Unis, le Canada et la Chine, outsiders devenus incontournables, ont rebattu les cartes. Pour préserver son influence, l’Opep a dû s’élargir et s’associer à d’autres producteurs au sein d’une Opep+, une coalition aux intérêts souvent divergents.

Résultat: une discipline affaiblie, des quotas ignorés, et une Arabie saoudite contrainte de sacrifier ses parts de marché pour sauver la façade. L’élargissement du cartel, loin de renforcer sa position, en révèle plutôt les failles structurelles. La coordination se délite, et la capacité à influencer les prix s’effrite.

Le pétrole demeure pourtant ancré dans l’imaginaire collectif. Chaque crise (ex: Fukushima, guerre en Ukraine et tensions dans le détroit d’Ormuz) ravive temporairement les angoisses pétrolières, même si leur impact structurel s’amenuise.

L’IA comme nouvelle ligne de partage

L’intensité énergétique, c’est-à-dire l’énergie consommée par unité de PIB, poursuit sa baisse, notamment en Europe, au Japon et au Royaume-Uni. Les Etats-Unis, eux, voient ce recul ralentir. Autrefois pilier de l’indice des prix à la consommation, le pétrole cède progressivement la place à d’autres sources et usages énergétiques, reflet d’une économie en mutation accélérée.

La fracture énergétique du futur ne sera plus uniquement technologique ou géopolitique: elle sera aussi numérique. Elle opposera les pays capables de déployer les infrastructures nécessaires à l’intelligence artificielle, à ceux qui resteront à la traîne. Selon une étude récente de l’université d’Oxford, seuls 32 pays sont aujourd’hui véritablement prêts, principalement les Etats-Unis, la Chine et quelques pays européens. Cette nouvelle ligne de partage risque de figer les hiérarchies mondiales, d’amplifier les inégalités, et de redéfinir les rapports de force internationaux.

La Chine, grande consommatrice de pétrole, profite des rabais russes et iraniens pour préserver sa compétitivité. Mais son regard se tourne déjà vers l’essentiel stratégique. Pékin investit massivement dans le nucléaire de nouvelle génération, à la croisée de l’innovation technologique, de l’efficacité énergétique et de la stratégie géopolitique. Elle s’impose comme un acteur-clé de la transition, redéfinissant les standards de l’industrie mondiale.

Face à cette dynamique, les Etats-Unis ont réagi en mai dernier avec une série de mesures: déréglementations ciblées, incitations fiscales et aides au financement, visant à développer 400 GW de nouvelles capacités de production d’ici 2050.

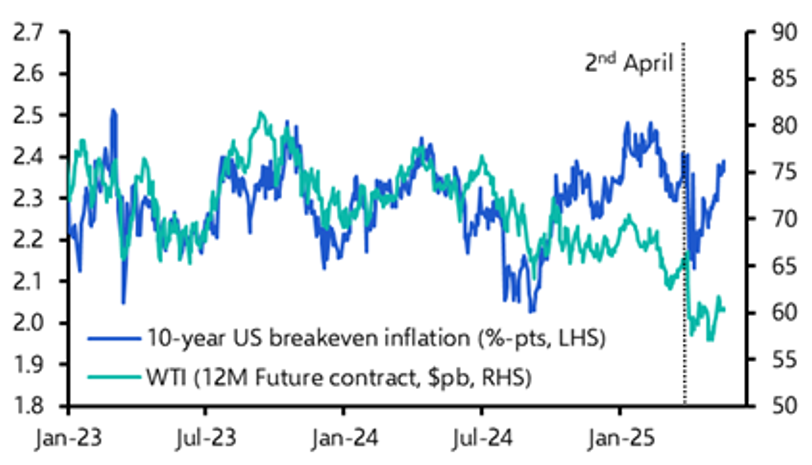

Le paysage énergétique se fragmente. La production et surtout le stockage de l’électricité deviennent les nouveaux enjeux stratégiques. Symbole de ce basculement: depuis plusieurs mois, le pétrole n’influe plus sur le marché obligataire américain, signe clair d’un changement d’époque.

Source: Capital economics.