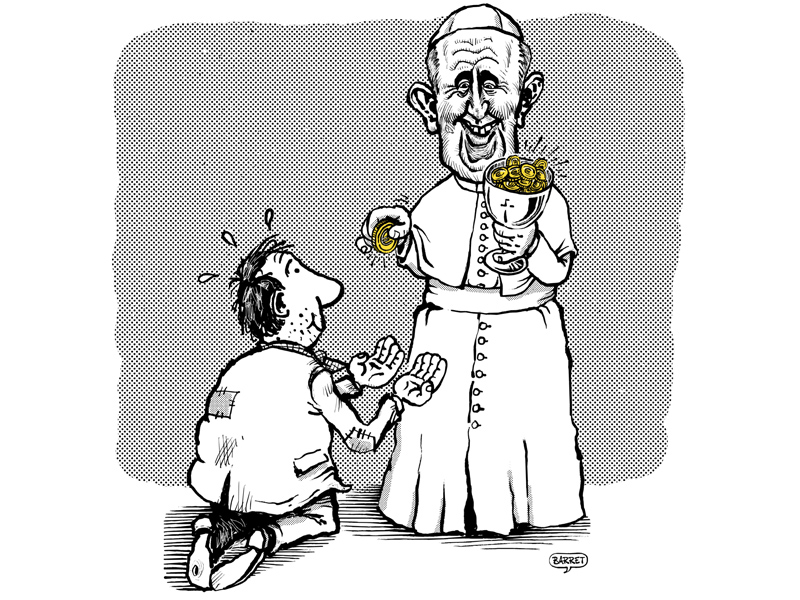

Le Pape François a parfois semblé changer la doctrine de l’Eglise catholique. Sur les thèmes économiques, les déclarations hostiles au capitalisme ont été fréquentes de la part de ce «populiste social à une époque populiste», pour reprendre l’expression de Jean-Pierre Denis, Directeur de l’hebdomadaire La Vie, lors d’un débat sur Le Figaro TV. L’Eglise du Pape François a sans doute été plus sensible que jamais au sort des pauvres et des migrants et à insister sur le besoin d’une justice distributive. Un Pape de gauche? L’essayiste Anthony de Jasay, sur le blog econlib, alla jusqu’à parler d’un «Che Guevara au Vatican». N’était-ce qu’une question de style et d’accent ou le Vatican a-t-il modifié durablement ses principes? Comment l’idée de richesse et de propriété a-t-elle évolué au sein de l’Eglise?

En tant que propriétaire lui-même d’un vaste portefeuille, notamment immobilier, il importe de considérer la manière dont le Vatican gère ses avoirs. Au regard du Barron’s, le magazine des investisseurs, l’héritage du Pape François est en partie «financier». Les investissements du Vatican se sont davantage orientés vers les valeurs sociales. Les placements du Saint-Siège entendent répondre aux critères de la foi catholique, avec un rejet de l'avortement et du contrôle des naissances, de la pornographie, de la consommation excessive d'alcool et d'autres substances addictives, des armes, de la peine capitale et de l'exploitation minière. Après une perte de 6 millions d’euros sur ses investissements en 2022, une année difficile pour les marchés, les revenus des investissements de l’Administration du patrimoine du Siège apostolique (APSA) se sont élevés à 46 millions d’euros en 2023. Ses profits se sont accrus de 40% en 2023. L’APSA, qui publiera son rapport 2024 cet été, ne dévoile toutefois pas les positions individuelles de son portefeuille. Mais qu’en est-il des principes économiques défendus par la papauté?

Changements sur la propriété

Les Papes Jean-Paul II et Benoît XVI ont défendu les grands principes de l’économie de marché, à savoir la propriété, la subsidiarité et la liberté économique, écrit sur le blog de l’IREF Jean-Yves Naudet, directeur du Centre du centre de recherche en éthique économique et professeur de sciences économiques à l’Université d’Aix-Marseille. «Au moins sur deux de ces principes, la propriété et la subsidiarité, François a semblé infléchir fortement la doctrine sociale dans un sens hostile au libre-marché», avance-t-il. Sur la propriété, pour Jean-Yves Naudet, «dans son encyclique «Fratelli tutti», le Pape François aborde la question de la propriété : « Je rappelle que la tradition chrétienne n’a jamais reconnu comme absolu ou intouchable le droit à la propriété privée, et elle a souligné la fonction sociale de toute forme de propriété privée». François a tourné le dos à tous les autres papes sur ce sujet. Naudet rappelle que pour Thomas d’Aquin la propriété privée était conforme au droit naturel, comme Léon XIII dans «Rerum novarum» (1891). Ce dernier a même indiqué « Que ceci soit donc bien établi : le premier principe sur lequel doit se baser le relèvement des classes inférieures est l’inviolabilité de la propriété privée. » (RN § 12-2).» Le Pape François s’appuie, lui, sur le concept de bien commun. La propriété privée n’est qu’un «droit naturel secondaire». Jean-Yves Nadet conclut qu’ «un droit naturel secondaire n’est plus véritablement un droit naturel, ce qui, si on pousse le raisonnement plus loin, remet en cause le principe même de la propriété privée.» Le droit de propriété sera-t-il encore égratigné avec le futur Pape? La question n’est pas secondaire.

«Au moins sur deux de ces principes, la propriété et la subsidiarité, François a semblé infléchir fortement la doctrine sociale dans un sens hostile au libre-marché».

Le catholicisme est au centre du libéralisme économique

Un tel virage semble impensable si l’on considère l’histoire de l’Eglise. Dans «Ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde», Jean-François Chemon note que des dominicains espagnols du XIe siècle tels que que Francisco de Vitoria (1485-1546) ont été aux sources du libéralisme économique et de l’idée de progrès. Pour Vitoria, «l’ordre naturel repose sur la liberté de circulation des personnes, des biens et des idées, parce que, de cette façon, les hommes peuvent se connaître les uns et les autres, augmentant le sentiment de fraternité réciproque». Les marchands ne sont donc pas moralement répréhensibles mais au contraire ils «servent le bien-être général».

L’essence de la religion chrétienne, «c’est l’exercice plein et entier du libre arbitre», écrit Charles Gave, président de Gavekal en préface de «Catholique et libéral», un livre du père Sirico. La foi et la liberté sont indissociables, comme l’indiquait aussi Tocqueville: «la liberté n’existe pas sans la morale, ni la morale sans la foi».

Charles Gave rappelle que la particularité du christianisme est de ne pas se fonder sur un livre, mais de s’affirmer par la Parole de Dieu incarnée par le Christ si bien que les Evangiles ne sont pas un livre mais une rencontre avec une personne. «Les chrétiens ne suivent pas une idéologie mais un homme», écrit Charles Gave.

Les pauvres et le libéralisme

En défendant les pauvres, l’Eglise s’inscrit dans cette approche libérale. Car, comme le montre le père Sirico, «un système est juste si le sort des plus défavorisés s’améliore au fil du temps». Et pour y parvenir, «le meilleur moyen est de donner «aux petits» les moyens de s’en sortir seuls. Pour Charles Gave, «en rendant leur liberté aux plus pauvres, on leur rend de ce fait leur dignité».

Le pouvoir des idées est central en économie. Le formidable développement économique des deux derniers siècles, qui a multiplié par 12 à 20 le revenu des personnes selon les pays d’Europe est précisément dû à la propagation de ces idées de dignité et de liberté individuelle et non pas à des raisons institutionnelles, à la technologie ou à d’autres, confirme l’historienne Deirdre McCloskey.

Les méprises sur le message de l’Evangile par rapport à la richesse sont innombrables. «A aucun moment, le Christ ne dit que la richesse est mauvaise», écrit Charles Gave, dans «Un libéral nommé Jésus».

Une phrase revient souvent pour exprimer le besoin de charité, mais elle est mal analysée. Il s’agit de la parabole du jeune homme riche et le passage de l’Evangile comprenant la célèbre formule: «il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume des cieux». Dans ce passage, où le jeune homme demande à Jésus «que faut-il faire pour avoir la vie éternelle», Jésus lui répond: «respecter les commandements. Comme le montre Charles Gave (dans Ce libéral nommé Jésus), riche ou pauvre ne fait pas de différence dans cette réponse. Puis, quand le jeune homme demande ce qu’il faut faire pour être parfait, Jésus lui dit «vends ce que tu as». Charles Gave précise qu’il ne dit pas de donner mais de vendre ses biens, «ce qui signifie que les biens resteront propriété privée». Et la difficulté pour un riche d’accéder au royaume des cieux? «C’est un fait qu’avoir de grands biens, c’est aussi avoir de grandes responsabilités», explique Charles Gave. Malgré les difficultés affrontées par les riches, l’espoir leur est permis. Au terme de la parabole, quand le jeune homme demande qui peut être sauvé, Jésus lui répond «toutes choses sont possibles à Dieu». La porte est ouverte à tous.

Lors du conclave qui s’ouvre actuellement, le Vatican devra aussi s’interroger sur ses positions économiques. Il en va de l’avenir du monde et notamment de certaines idées humanistes et de la lutte contre la pauvreté. Dans «Pour l’Eglise: Ce que le monde lui doit» (Edition Perrin), Christophe Dickès détaille l’influence considérable de cette institution et de ses membres sur l’histoire du monde et du progrès économique et scientifique, de l’établissement du calendrier à la création de la première horloge mécanique (par le moine Wallingford au XIVe siècle) en passant par les premières institutions charitables et le développement des systèmes de soins et son rôle dans l’éducation.

Nul doute que son message continuera de marquer l’histoire des sociétés. La mission première de l’Eglise reste bien sûr de transmettre le message du Christ. Mais sur divers points de doctrine, après un Pape parfois clivant, et un rapport difficile avec la curie, et même s’il s’est davantage inscrit dans la continuité de Vatican II qu’on a pu le dire, un recentrage serait apprécié. Par rapport à la liberté économique et au marché, cette institution qui réunit 1,4 milliard de catholiques devrait revenir à ses principes et notamment insister sur le rôle de la responsabilité individuelle. Cette notion clé a d’ailleurs été théorisée par l’Eglise, notamment par Saint-Augustin, avant même d’être au cœur du message.